Wearable Ideas RLL

たまたま太郎

毎日着るTシャツを選ぶのが朝目覚めてする最初の儀式なわけだが、この季節は下着としての役割に過ぎず、特にこだわりもなく寝ぼけ眼で無意識に選択することが多い。

たまたま秘密結社アセファルのTシャツを着ていたことに気づいたのは、NHKの岡本太郎生誕100年企画ドラマ『TAROの塔』を見終わり、風呂に入ろうと服を脱いだときに、アンドレ・マソンの頭のない奇妙なデッサンが胸部に現れたときだ。ファシズムが猛威をふるっていた当時の切迫感を着るには今の時代は十分過ぎるほど条件が揃っているのではないか。

たまたまついでに書いておくと、その日はアセファルのメンバーでもあったロジェ・カイヨワの『遊びと人間』の「模擬と眩暈」の章を読み返していた。

連日タンジールクリニック(←これが「模擬」の遊び)を訪れる見舞客に対して、まるで自分が病人を演じている(実際病人なんだけど)ような気持ちにもなっていて、病状の眩暈(めまい/イリンクス)との相乗効果もあって、病人ごっこにハマりつつある自分を戒めるために手にとったのだった。

カイヨワは遊びの4つのカテゴリーの中の「模擬」と「眩暈」の組み合せ(あとの2つは「競争」と「運」。こっちの組み合せは今の社会と相性がいい)があまりに日常に近づくとそれは「遊びの堕落」になるのだと教えてくれた。油断すると気のふれた人と変わらなくなってしまう危険性があるのだ。ボクが冗談を連発するのはきっとそれを避けるためであり、冗談の通じない人と遊ぶことが困難なのもそのためだ。

岡本太郎とジョルジュ・バタイユは、カイヨワと違って、気がふれることをまったく恐れていないどころか、積極的にそっちに向かおうとしているところもあり、気が(ふれ)あったのだろう。下記は『TAROの塔』登場人物相関図。

http://www.nhk.or.jp/dodra/taro/cast/index.html

次週はパリが舞台なのでバタイユが登場する。以前、日本テレビの「明日の神話」の特別番組で日本のスタッフがパリまでいって岡本とアセファルの関係を探る企画をやっていたが、なにせ秘密結社なので謎が多く、アセファルの資料集である『聖なる陰謀』(ちくま学芸文庫)の編者マリナ・ガレッティまで引っ張りだしてかなりディープに切り込んでいたのが印象的だった。今回はドラマとしてどのように描かれるのか興味津々。

岡本太郎を演じるということは、強烈な模擬と眩暈のなかにイルことであり、俳優松尾スズキからも目が離せない。

これもまたたまたまなのだが、今図書館で借りている石原慎太郎の本に岡本太郎との交際話が書いてあり、その文章はこう締めくくられていた。

彼の晩年、あるパーティで養女の敏子さんに手を引かれてやってきた彼を目にして固唾を呑んだ。聞くとパーキンソンという厄介な病を患っているそうだが、体は自由に動かせなくなっても、その目は相変わらずキラキラとしていた。

で私が思わず、

「でもいいねえ岡本さん、あいかわらず気のふれた少年みたいで」

いったら、その古い言葉の意味がわからなかったのだろう、

「なんだその、気がふれたってえのは」

聞き返されたので、

「半分気違い、ということですよ」

いったら、すかさず、

「なんだ、それならお前もそうじゃないか」

いい返されて私はもの凄く愉快だった。

石原慎太郎『私の大好きな日本人』

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 27, 2011 1:42 pm

フラヌールの忠猫

長期失業時代に鍛え上げた遊歩術がさらに最近パワーアップしている。

遊歩者のことをベンヤミンは「フラヌール」(「ボードレール論」)という言葉で論じたが、目眩によるフラフラが常にある(夢)遊病者であるボクは、追憶と陶酔にひたりながらのジグザグ歩行により、都市を自分の夢のなかに引き込んでしまうのだ。

新宿などの大都市はさすがにしんどい。駅を歩くと人にぶつかるし、線路に落ちるのではないかという強迫観念が身体を線路に引きずり込もうとする。用事があって大都市にたまに外出すると、用事が済んだにも関わらず、無駄に街を徘徊してしまって、疲弊して家に帰り倒れ込む。この瞬間がたまらなかったりする。冒険なのだ。

長い時間あてどもなく町をさまよった者はある陶酔感に襲われる。一歩ごとに、歩くこと自体が大きな力をもち始める。それに対して、立ち並ぶ商店の誘惑、ビストロや笑いかける女たちの誘惑はどんどん小さくなる。次の曲がり角、遥か遠くのこんもりとした茂み、ある通りの名前などがもつ磁力がますます抗い難いものとなっていく。やがて空腹に襲われる。だが、空腹を満たしてくれる何百という場所があることなど、彼にはどうでもいい。禁欲的な動物のように彼は、見知らぬ界隈を徘徊し、最後にはへとへとに疲れ果てて、自分の部屋に――彼によそよそしいものに感じられ、冷ややかに迎え入れてくれる自分の部屋に――戻り、くずおれるように横になるのだ。

ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』第3巻

唯一、リラックスして歩けるのが、わがカフェ・タンジール(現タンジール病院)の外庭、和田掘公園だ。フラつける「遊び」が空間にあるのがいい。退院して久しぶりにお気に入りのパワースポットに行ったら、忠犬ハチ公スタイルでやつが出迎えてくれた。

ボクは猫と直接的な交流をしない主義で、目を合わせ、微妙な距離感を楽しむのが彼/彼女らとの遊戯なのだが、今回に限ってはやつがボクを発見するなり、お立ち台から降りて、ボクの足下に絡み付き、膝の上にのってきやがった。「お帰りなさい」というメッセージのように思えて、うれしかったが、腿に食い込んだ爪が痛かったのでおもわず払いのけてしまった。

フラフラしてると猫との距離感も狂う。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 20, 2011 1:23 am

インテリペペの美食倶楽部 Vol.6

なんとかバー(仮)のインテリペペの美食倶楽部、第一第三金曜に絶賛開店中。

なんとかバーhttp://trio4.nobody.jp/keita/shop/16_nantoka.htmlの場所は、高円寺北3-4-12 キタコレビルの脇です。20時から!

今回は前々回に好評だったきりたんぽ第二弾!

秋田ふるさと館にて比内地鶏スープを購入しました!!

http://www.a-bussan.jp/shop/tokyo/index.html

- Intellipunk

- By intellipunk / Feb 18, 2011 3:05 am

ことのおわり

▼ことのおわり

http://rocketnews24.com/?p=73400

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8PVyrG4MTGo&feature=player_embedded[/youtube]

▼ことのおこり

F.L.A.(Food Liberation Army)ステートメント

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 17, 2011 1:27 am

砂漠の遊牧民ベドウィンを模擬るわけ

真似をするにはわけがある。

神に祈るよりも、もちろん労働なんかするよりもやることがある人たち。

ノマド型投資とは何か?

テントにいるベドウィンの男たちが、一日のうちで最も時間をかけるのは、お茶である。その次は、アッラーの神へのお祈りだろう。

男たちは、暇さえあればテントに招待し合って、お茶のパーティを開く。アラビア・コーヒーと紅茶をちびちび飲みながら話をするのが、楽しみでもあり日課でもある。

藤木高嶺「砂漠の遊牧民ベドウィン」『民族探険の旅 第4集アジア北部・西部ーシルクロード、砂漠と草原とオアシス』

男だけの世界ではダメだ。

CHANOMAD(茶乃窓)を久しぶりにやりたくなった。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 15, 2011 6:57 pm

これでおあいこ

退院してはや一週間。寝っ転がって薬物を血管に流し続ける阿片窟のような安堵な世界から、一転して毎年自殺者3万人以上のサバイバルな世界に戻ってきた。

平行感覚がおかしいので真っ直ぐ歩けず、外出してみるもまるで砂漠の砂に足を捕られてかろうじて歩いているかのような始末。顔を冷やすと回復が遅れるというので、口元に大きなマスクをした上にアラビア風のマフラーを巻き付け、気分はまるで白銀の砂漠を遊牧するベドウィンのよう。マグリブにも革命が拡大しているようで気分的にも鬱鬱しい日本人でいるよりずっといい感じ。

自転車には当分乗れそうにない。自転車をラクダのように乗る男、そんなことを言われたことがあった。心地よい速度が馬ではないのだ。

いつものところでハッと足を止める。新作うp! もうすでに雪で消えかかっている。

おっしゃるとおり。(夢)遊病者のボクが自分で夜中に書いているんじゃないかと思うほど。単純じゃないんでここでは書かないけど。

今回のことのおこりは、確かに不運だったが、今までそうとう運が良かったので、これでおあいこなのではないか、という解釈が閃いたのは友人にこんな本を差し入れしてもらったからだ。

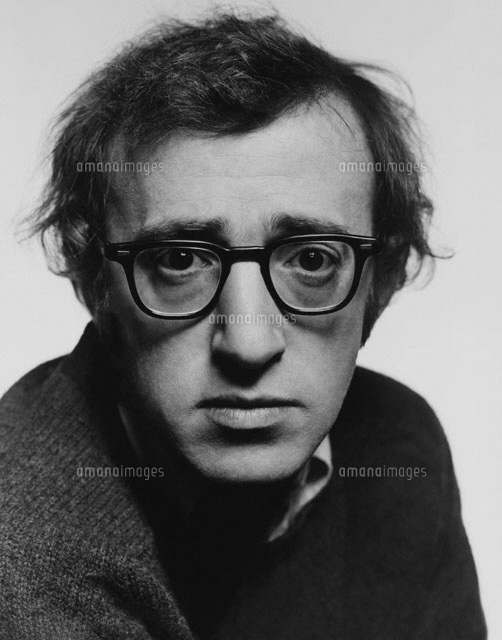

僕の意見では、運はとても大きな役割ー恐ろしいほどの役割を人生で担っている。僕らが認めるよりもね。人は自分が人生をコントロールしているとか、人生をコントロールするための努力はいいことだと思いたがっている。だから精神分析みたいなものは、人生をコントロールする手助けになる限りにおいて、素晴らしいものだと思われている。でも結局のところ、運こそが人生の大きな部分を支配しているんだ。ーウッディ・アレン

実のところ、人間が個人として避けることなく直面しなければならない重要な(そして解決不可能な)実存という問題に対するアレンの執着は、チャップリンに匹敵しうるものだ。このエッセーにおいて特に強調したいのは、多くの人は気づいていないが、記憶に残るアレン作品の多くは、「マジック・リアリズム」の様式(及び内容)を文学から映画へとユニークな形で持ち込んでいるということだ。この「マジック・リアリズム」とは、ある文学辞典によれば、「現実的なフィクションにファンタスティックで神話的な要素を、感情を交えずに組み込むこと」である。

リチャード・シッケル『ウッディ・アレン 映画の中の人生』

直面しなければならない重要な問題に真っ向から取り組む好機を貰えて、自分の運の良さを実感している。突然やってくる顔面麻痺ってまるでマジック・リアリズム。ボクとアレンの間に共通点が見いだされるとしたら、それはきっと運を信仰していることだろう。言葉との偶然の出会いを遊んだりね。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 15, 2011 6:51 pm

いい言葉ちょうだい

退院して真っ先にチェックしに行ったのが例の路上の黒板である。思わずビンゴ!と心の中で叫んだよ。

入院中の差し入れ本。そういえば今まで楽についてしか考えてこなかったから、苦について考えるのは実に新鮮だった。仏陀には世話になった。

今東光和尚の滅茶苦茶な人生相談本。今度の『スペクテーター』のコラムは今東光の言葉がインスピレーションになっている。

ちなみに入院前に見た黒板がこれ。

せっかくだから苦も喜も善も悪もぜんぶ満喫したいもんだね。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 14, 2011 10:27 pm

革命 × TV !?

The Last Poets – When The Revolution Comes

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8M5W_3T2Ye4&feature=player_embedded[/youtube]

Gil Scott-Heron – The Revolution Will Not Be Televised

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qGaoXAwl9kw&feature=player_embedded[/youtube]

「兄弟よ、革命に再放送はない

革命は生なのだ」

ギル・スコット・ヘロン

アルジャジーラのおかげで、生の革命を遠い地から後追いでも観れるようになってしまった。あ、それは生とは言わないか。

そして、アルジャジーラに続けと日本でもついに革命を伝える民放番組が登場した。その名もずばり「革命 × TV」!

http://www.tbs.co.jp/kakumeitv/

なわけないか。

「革命」という言葉がこんなにも脱政治化されている状況を考えると、違う言葉を発明しなきゃいけない気もしてくる。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 14, 2011 1:14 pm

麻痺と目眩のスペクタクル

▼革命の瞬間

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gSUzfEI2Nls&feature=player_embedded[/youtube]

▼[エジプト革命] 中継ブログ

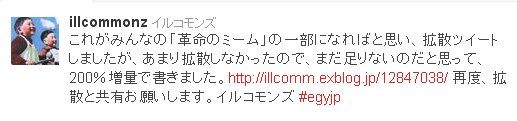

イルコモンズのふた。

http://illcomm.exblog.jp/

入隠していても革命は気になるものである。いや入隠してるからこそ、内なる身体と外に向かう革命にしか興味がないのかもしれない。なんだかそれは繋がっている気がするのだ。

入院中は談話コーナーにある朝刊でしか情報を摂取してなかったから、退院入隠してから一気にイルコモンズさんのブログやt.j.さんの日記で情報を追っかけた。ハント症候群の症状とはまた別種の喜ばしき目眩がしてきた。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UK5lbzFCxJs&feature=player_embedded[/youtube]

レヴォ・フェティッシュ集団RLLという酔狂なUNDOをやっていることあって本来なら、わお!革命だ!と単純に喜んで、革命の細部を愛でているはずが、顔面麻痺で左半分がいつもシリアス顔をキープしているので(女子に左顔のほうが男前だと言われた!)、それもままならない。しかめっ面では革命は楽しめない。「革命とは連日連夜の宴会」というのが敬愛するH&U(平岡正明&上杉清文)の革命理論だから。

RLLブログでは革命的な記事に挟まれ、ボクの遊病日記が浮遊するように掲載されていくことになるが、個人的なことは政治的である、というフェミニズムのスローガンに倣って、個人の病的(やまいてき)なことは政治的である、と言ってみよう。

『<病>のスペクタクル 生権力の政治学』の著者美馬達哉氏は「病とは、自然科学的事実ではなく、特定の社会的文脈のもとで構築されたスペクタクルだ」と主張しているが、まさにそのとおりで、わが顔のレフトサイドの麻痺と目眩に革命の緊張と陶酔のスペクタクルが反映しているのではないかと妄想してみる。こんなふうに何でも楽しんでしまうボクの本当の病は「強迫性道楽症」なのではないかという指摘もある。「享楽」ではなく「道楽」というのがポイントだ。

下記の非常に楽しそうな革命的宴会に行けなさそうなので、わが左顔こそがタハリール広場だ、と負け惜しみで言ってみる。でも、ちょっと(麻痺)顔出せたらいいな。

▼「革命酒場タハリール臨時営業」

[時間] 2011年2月14日(月) だいたい19:00ごろ開店

[場所] 東京・杉並区高円寺「なんとかBAR」

[店番] 松本哉+イルコモンズ

「毎度おなじみの「なんとかBAR」だが、来たる14日はなかなかすごいことになってしまう。テレビでご存じのとおり、いまエジプトが大変な騒ぎになっている。窮屈な世の中に「冗談じゃねー!」と、大騒動をし始め、いよいよひっくり返ろうという様相になっている。アルジャジーラの報道などを見ていたら、そうとうな騒ぎであることが分かるが、これまた毎度のことで、日本の報道ではあまり報じられていない。これはもったいない!

こういう景気のいい話は、一枚噛んどいて損はないぞ!!

ってことで、とりあえずエジプトの現地の映像などを見ながら、あーだこーだと応援したり、弾圧しまくるふざけたやつらの文句を言ったり、騒いでしまうしかないね!!!

…ってことで!スペシャル大パニックゲストにイルコモンズが登場し、映像の解説などを担当!いやいや、これは景気のいい話だ!!!!!!」(松本哉「2月14日は革命酒場タハリール!!」2011年2月9日)

Asian Dub Foundation REVOLUTION – TUNISIA REVOLUTION THE HISTORY OF NOW

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V1Lyc-IPYnY&feature=player_embedded[/youtube]

Sout Al Horeya صوت الحريه Amir Eid – Hany Adel – Hawary On Guitar & Sherif On Keyboards

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SJgjIsfPKmE&feature=player_embedded[/youtube]

ハント症候群で最も恐れていたのが聴覚の障害だったのだが、これはまったく問題なし。

革命のサウンドトラックを存分に聴ける。

- HarpoBucho

- By harpobucho / Feb 14, 2011 1:03 pm

革命の本質は戦争ではない。宴会である。

革命の本質は被抑圧者たちが支配者に向かって、怒りと悲しみを暴力でお返しすることでは決してない。それは、支配者によって与えられた怒りや、憎しみ や、悲しみを、その何十倍の喜びと笑いで奪い返す試みだ。つまり、その本質は戦争ではなく、宴会であり、祭りなのだ。イルコモンズさんのここ二週間にわた るエジプト革命に関するすばらしいブログを読んでいるとその意味がよくわかる。

▼「革命のミーム」

http://illcomm.exblog.jp/12830189/

▼[エジプト革命] 「続・革命のミーム」

http://illcomm.exblog.jp/12847038/

負の感情を負の感情で埋め合わせようというネガティブなループが何度、革命を滅ぼしてきただろう?目には目を。歯には歯を。白色テロル。内ゲ バ。絶対的正義。革命的暴力。反革命的暴力。反反革命的暴力。反反反革命的暴力…もうたくさんだ!同じ「目」など一つとして存在しないのに、そ れを贖うことなどできるのだろうか?私有制から発生し、意識の奥底まで蝕む、この習慣。暴力を貨幣や数字のように量り、取引し、交易すること。戦争さえ経 済的な交換であり、外交の一手段であるように、革命が「交換」に堕することを避けなければならない。革命は一方的な贈与でしかない。エジプトの革命が笑い とユーモアを忘れず、交換可能な革命に堕ちないことを、極東から祈る。

最後に、1968年、フランス5月革命の壁の落書きの言葉を。エジプト革命の映像に挟んで贈ろう。

☆愛すればするほど革命がしたくなり、革命すればするほど愛したくなる。

☆働かないものは決して倦怠しない。

☆ここでは、みんなが自発する。

☆詩は街中にあり。

☆今、ここで、楽しめ!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JvNXWk7JCkU[/youtube]

☆政治は路上から!

☆舗石の一投は投票箱への1000票に勝る。

☆自由とはすべての犯罪を内に含む犯罪である。それは、われわれの絶対の武器である。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CZjPjgwVvjc[/youtube]

☆美しいか?おそらくは否。しかし何と魅力的だろう?生き延びることに対抗する生は。(生きることは生き残ることではない。それは、生き尽くすことである。しかし、ドゥルーズがその著書で語ったように、「消尽」することはとてつもなく難しい。)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sCbpiOpLwFg[/youtube]

☆自由とはわれわれが有していた財産ではない。それは、法律、規則、偏見、無知etc…によってわれわれが所有することを妨げられていた財産である

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3xWiBCIxjIk[/youtube]

☆快楽に対する留保は、留保なしに生きる快楽をそそる。

☆大げさにやること。それこそが武器である。

☆無礼な振る舞いは革命の新兵器である。

☆私有があるから、戦争が、暴動が、不正がある。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sCbpiOpLwFg[/youtube]

- ∞+∞=∞

- By ∞+∞=∞ / Feb 10, 2011 4:49 pm

- Search

- CJharpo Movie

-

2010.2.27 反新宿署!高円寺路上大パーティざまあみろデモ 【予告編】-

覚せい剤撲滅プロパガンダ 東映編 -

2006/9/16 家賃をタダにしろ!中野→高円寺一揆!予告編

家賃廃止要求デモ!

- Favorite

-